文 / 管中閔

邁進 1980 年,運校時一起受訓的好友來信,語氣中充滿期待:春天來了,退伍還會遠嗎?但隨著退伍時間越來越近,我對未來的擔憂和惶恐卻越來越多。

知道得到時報文學獎後,我試探著去問可否請假去臺灣領獎。出乎我的預料,指揮部居然准了一航次的假(我想韓主任可能幫了忙)。回到臺北後,任職人間副刊的 #張大春 為了訪問得獎者的背景,約我在武昌街的明星咖啡店見面。大春是我國中(大華中學)低一屆的學弟,他還約了他同屆同學沈冬一起;我們中學很小,我本就聽過他們倆名字;大春前一年因「雞翎圖」得到時報的小說獎,我印象更深。大家聊起中學時代的事,互相取笑,一下就熱絡起來。

二月三日,當時的人間副刊主編高信疆在家裡辦了個聚會,邀請得獎者參加。參加的人多是舊識,見面就聊得開心;我則多數人都不認識,又插不上話,只能枯坐一旁(當然,能看到那些知名的詩人和作家,我還是挺興奮的)。那天也是我第一次見到高信疆這位當年在媒體叱吒風雲的人物,記憶中他相貌堂堂,高大英挺,就像電影明星一般。

頒獎典禮於二月十日在歷史博物館(或那邊一個會議廳)舉辦,由中國時報創辦人余紀忠先生親自頒獎。得獎者多由親朋好友簇擁著來,我可能是唯一隻身與會的人。我獨坐會場後方,覺得自己和那個圈子第一次如此接近,可是感覺又那麼遙遠。得獎者上臺時,臺上的大螢幕會顯示得獎者名字,照片和得獎作品,那一刻是當天我最高興的時候。

典禮結束後,人群逐漸散去,我高興的情緒也迅速消退。我一個人沿著南海路和羅斯福路走了很久,一路上想的,全是自己不確定的未來。在引一年多,我的確改掉以前許多壞習氣,也讀了很多書,但這些似乎無法轉化為未來職場的裝備。寫詩肯定不能當成一份工作,而頒獎典禮給我的感覺也告訴我,我那一點點薄弱資歷,也不可能成為進入媒體或文藝圈的敲門磚。以前不曾多想自己的未來,所以無憂無慮,如今心中卻充滿惶恐。

回引的船上,我想到工兵組的預官同事們,覺得非常羨慕。初到指揮部沒多久,就聽說要建飛彈基地,所以將開挖新的坑道,而規劃工作由工兵組的預官負責。我每次進工兵組,總看到他們在畫圖,計算或者討論。新坑道從兩頭開挖,有位預官開玩笑說:萬一到時兩頭不能貫穿,兵就當不完了。一年後,坑道順利貫穿,工兵組因此大肆慶祝。我知道這些預官們都有土木和建築的專長,這坑道工程也將是他們進入職場的重要資歷,可是我有什麼專長呢?

這種對未來充滿惶恐的情緒是我此後多年揮之不去的陰影。退伍後我一路摸索,跌跌撞撞,直到快完成博士論文時,我才有了點信心:我終於有自己的專長了。那時距我退伍離引已有八年之久。

附帶一提,新坑道完成後,臺灣運來的不是飛彈,而是幾門八吋砲。當我看到新安裝好的八吋砲,發現砲管看起來很短,和它龐大的底座並不相稱;以前聽過謠傳:美軍給我們的是鋸短了砲管的八吋砲,看起來並非空穴來風。我也注意到砲彈上標示的年份都是 1940 或 1950 年代,我很懷疑這些砲彈經過三四十年是否仍然管用。最大的疑惑是,八吋砲在對峙的陣地戰中固然具有威嚇力量,但是否適合用來對付海面上快速移動的大陸快艇?這些疑問,我從來不知道答案。時隔四十年,不知當年的八吋砲如今是否還在。

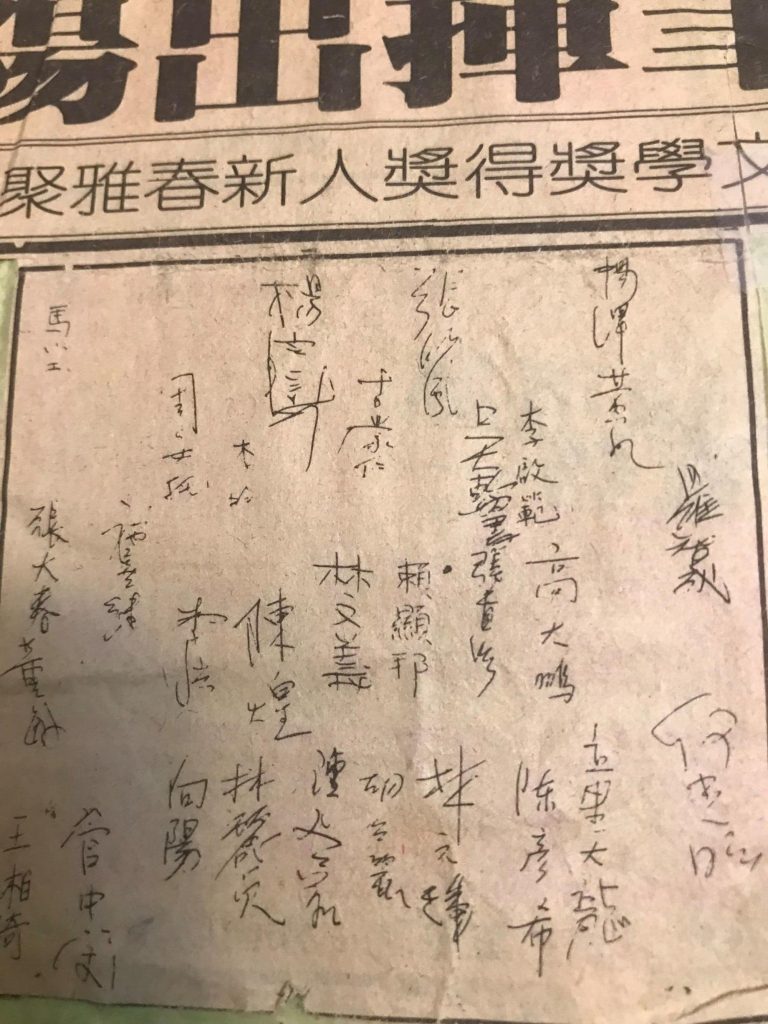

(第一張照片很神奇,是幾年前 #李應平 寄給我的,說是她婆婆(作家 #季季)找到我參加高信疆家那場聚會的照片。可是當年沒人認得我,我也只參加過一次那樣的聚會,季季居然可以在四十年後想起,還找得到照片,真神人也。第二張照片是當年聚會大家的簽名,原刊於人間副刊。第三張照片是前兩天一場聚會,與那份簽名中的張大春,#古蒙仁 與 #羅智成 合影。)

(未完待續)